ローカルLLM(RAG)の活用と業務改善の可能性

掲載:2025/09/21

はじめに

近年、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)が急速に普及し、文章の自動生成や知識検索が身近なものとなってきました。 しかし実際の業務に導入しようとすると、機密情報を外部に出せない、インターネットに接続できない、外部サーバーに依存するのはリスクが大きいといった事情に直面します。 特に閉鎖的なネットワーク環境で多くの文書を扱う現場においては、この問題は導入の壁となりやすいのです。

そこで注目されているのがローカル環境で動作するLLM、すなわちローカルLLMです。 本記事ではその仕組みや利点をわかりやすく解説し、さらにRAG(検索拡張生成)の考え方を交えて、閉鎖環境での業務改善の具体的な可能性を探っていきます。

もくじ

ローカルLLMという新しい可能性

大規模言語モデル、いわゆるLLMは、ここ数年で一気に世の中に広がりました。 ChatGPTのようなサービスが一般にも浸透し、多くの人が文章の自動生成や知識検索に触れる機会を持つようになっています。 しかし、実際の業務現場でAIを使おうとすると、理想と現実のあいだに大きな隔たりがあることに気づかされます。 特に多くの文書を扱いながらも、外部との接続が制限された閉鎖的な環境で仕事をしている人々にとって、クラウド経由のAI利用には抵抗感や不安がつきまといます。 機密情報を外部に送信できない、インターネットに接続できない、あるいは外部サーバーに依存することそのものがリスクになる。 そうした事情から、AI導入に関心はあっても現実には踏み切れない状況が多く存在しています。

そこで注目されているのがローカルLLMです。 これは、クラウド上に置かれたAIモデルを使うのではなく、自社サーバーや社内ネットワークに設置された専用機器の上で動作させるLLMのことを指します。 外部通信を必要とせず、閉じられた空間のなかでAIを動かせるため、情報漏洩のリスクを抑えながら活用できる点が大きな魅力です。 加えて、モデル自体を社内のデータに合わせて調整することも可能になり、より現場に即した知識活用が実現できます。

本記事では、AI初心者でも理解しやすいようにローカルLLMの基本を解説しながら、その実際的な可能性を考えていきます。 さらに、単にモデルを導入するだけでは得られない効果を補う仕組みとして、近年注目されるRAG(Retrieval-Augmented Generation)についても触れ、閉鎖的な環境で業務改善を進めるための具体的なテーマを五つ挙げて説明していきます。

ローカルLLMの意味と意義

まず、ローカルLLMがどのようなものかを明確に理解しておきましょう。 従来のクラウド型LLMは、ユーザーが入力した文章をインターネットを介して外部のサーバーに送信し、そのサーバー上でモデルが処理を行って結果を返す仕組みでした。 ChatGPTをはじめとするサービスはこの方式で提供されており、利用者はモデルの処理能力やバージョンを意識せずに最新の状態で利用できます。 しかしその一方で、入力した内容は必ず外部に送信されるため、企業内の機密文書や個人情報を扱う現場では利用が制限されているのが実情です。

ローカルLLMは、この制約を根本から解消することができます。 自社のデータセンターや研究室内のサーバーにモデルをインストールし、インターネットを経由せずに処理を完結させることができます。 情報は外部に出ていかないため、セキュリティ上の懸念がほぼありません。 インターネット環境が不安定な場所や、そもそもネットワークが閉じられている施設でも利用が可能になります。 さらに、公開されているオープンソースのLLMをベースにして、社内特有の文書を使って追加学習をさせることもできます。 これにより、業務に直結する知識を持つAIを作り上げることができるようになります。

RAG(ラグ)という発想

どれほど高性能なモデルをローカルで動かしたとしても、LLMがすべての知識を知っているわけではありません。 モデルは学習時点までの情報を統計的に記憶しているにすぎず、社内の規程や専門文書、最新の改訂版を反映することはできません。 こうした制約を補う仕組みとして考えられたのがRAGです。

RAG(検索拡張生成)とは、モデルがユーザーの質問に答える前に関連する文書を検索し、その検索結果をモデルに提示してから文章を生成させる方法を仕組化したものです。 たとえば社員が「新しい就業規則ではテレワークはどう扱われていますか」と尋ねた場合、まずシステムが就業規則の最新版を検索し、その該当部分をモデルに渡します。 そのうえでモデルが文章を生成するため、回答は規則の具体的な条文に基づいた正確なものになります。 モデル単体では記憶していない最新の情報も、検索によって補完されるため、実務で使えるレベルの答えを得ることができるようになります。

RAGは単に検索と生成を組み合わせるだけではなく、利用者にとって自然でわかりやすい形に情報を再構成して提示する点に強みがあります。 単なる検索結果の羅列ではなく、質問に沿った説明としてまとめ直してくれるため、回答をすぐに活かせるという効果があります。

閉鎖環境における文書管理の課題

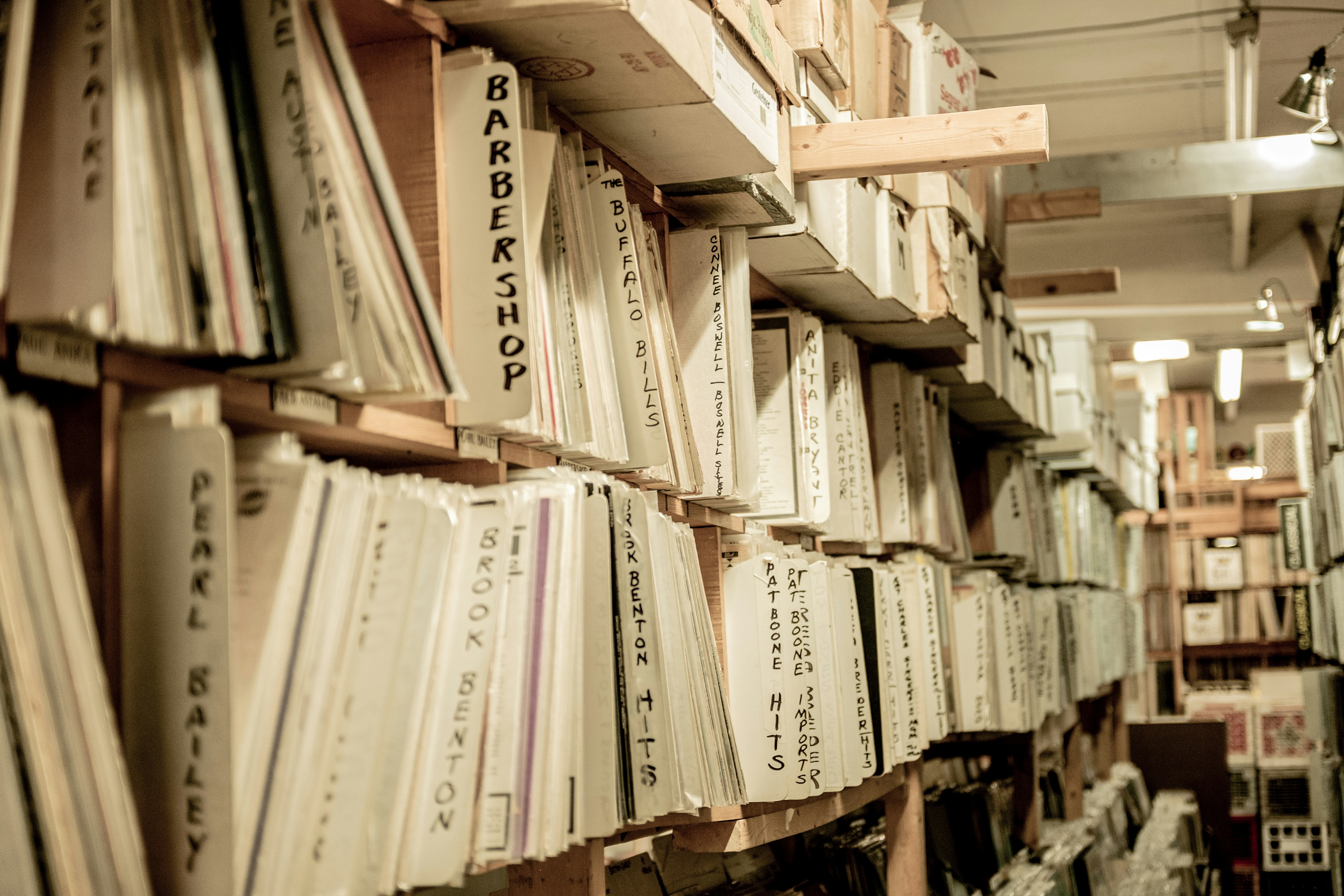

閉じられたネットワーク内で業務を行う人々は、一般的に大量の文書を扱います。 マニュアルや規程集、報告書や研究資料、監査記録や技術文書など、その種類も膨大です。 しかし実際に必要なときに欲しい情報を取り出すのは容易ではありません。 ファイル名や格納フォルダが統一されていなかったり、専門用語が部署ごとに異なっていたりして、検索してもなかなか目当ての文書にたどり着けないことが少なくありません。 さらに改訂や更新が頻繁に行われると、どの版が最新なのかを判断するだけでも時間がかかります。 その結果、本来の業務に費やすべき時間が、情報探索という周辺作業に奪われてしまいます。

こうした状況こそローカルLLMとRAGが真価を発揮する場面です。 社内の閉じた環境にある文書群をインデックス化し、モデルと連携させれば、利用者は自然な言葉で質問するだけで必要な情報にたどり着けます。 しかもその情報は常に社内に留まり、外部に漏れることはありません。

業務改善の五つのテーマ

具体的にどのような形でローカルLLMとRAGを業務に役立てられるのかを考えてみましょう。 ここでは閉鎖的なネットワーク環境で働く人々に特に関係が深い五つのテーマを取り上げ、それぞれの活用方法と意義を説明していきます。

最初に挙げたいのはナレッジ検索の効率化です。 社内に大量に存在する規程やマニュアルは、調べたいことがあっても従来の検索機能では十分に活用しきれない場合が多いものです。 ローカルLLMとRAGを導入すれば、社員は専門用語や正式名称を知らなくても、自然な文章で質問を投げかけるだけで該当する条文や説明を得られます。 これにより、新人職員でもベテラン並みに知識を活用できるようになり、業務効率の向上につながります。

次に、報告書や議事録の自動生成という活用方法があります。 会議や調査の後に報告文書を作成する作業は多くの現場で負担となっています。 録音した音声や手書きのメモをLLMに渡し、議事録形式に整えてもらえば、文書化の手間は大幅に削減できます。 さらにRAGを活用すれば、過去の議事録や関連する規程を参照して内容に一貫性を持たせることも可能です。 これによって報告文書の品質は安定し、作成に要する時間も短縮されます。

3つ目は規程やマニュアルの改訂支援です。 規程文書は一部を改訂すると他の条項との整合性に影響を与えることがあり、その確認作業には多くの労力が必要です。 改訂案をLLMに読み込ませて、矛盾や不整合の可能性を指摘させることで、人的な見落としを防ぐことができます。 RAGを通じて過去の改訂履歴や解説文書を参照させれば、なぜその改訂が必要なのかを踏まえて整合性を検証できるようになります。 結果として、規程改訂のスピードと正確性が両立され、組織全体の対応力が強化されます。

4つ目に、問い合わせ対応の効率化があります。 社内では日常的に「この手続きはどの部署が担当か」「この書式はどこに保存されているか」といった質問が飛び交います。 これらの問い合わせは一件一件は小さなものですが、担当者にとっては積み重なって大きな負担となります。 ローカルLLMとRAGを組み合わせたチャットボットを社内ポータルに設置すれば、社員は自分で疑問を解決できるようになり、担当者の負担は大幅に軽減されます。 さらに、問い合わせの履歴を分析することでFAQを更新し、システムの精度を高めていくことも可能です。

最後に取り上げるのはリスク管理と監査対応です。 監査や調査の場面では、必要な証跡文書を正しく整理して提示することが求められます。 これまでのやり方では、関係者が膨大なファイルの中から該当資料を探し出し、整えて提出する作業に多大な時間を要していました。 ローカルLLMとRAGを活用すれば、監査の要請を自然文で入力するだけで、関連する記録や資料を検索し、必要な形でまとめて提示できます。 これにより監査対応の迅速化が図られ、抜け漏れのリスクも減少します。

導入に向けた視点

ローカルLLMとRAGを導入するにあたっては、いくつかの実務的なポイントを押さえておく必要があります。 まず環境構築です。 モデルを動かすためにはGPUサーバーなどの計算資源が必要となりますが、近年は軽量化されたモデルも多く登場しており、中規模のPC環境でも十分に動作させられる場合があります。 次に重要なのはデータ整備です。 どれほど優秀なモデルであっても、基盤となる文書が整理されていなければRAGは力を発揮できません。 文書を統一的に管理し、検索用のインデックスを構築することが不可欠です。 さらに、ユーザー教育も見落としてはなりません。AIは万能ではなく、質問の仕方によって得られる答えの精度が大きく変わるため、利用者がどのように問いかければよいかを理解する必要があります。 そして最後に、セキュリティの観点も大切です。 閉鎖環境であってもアクセス制御やログ管理を徹底し、不正利用や情報の持ち出しに備える仕組みを整える必要があります。

よくある質問と注意点

Q. ローカルLLMを動かすには必ず高性能なGPUが必要ですか?

A. 必ずしもそうではありません。最新の大規模モデルをそのまま動かすには高性能なGPUが必要になりますが、近年は軽量化されたモデルが多数公開されており、中規模のサーバーや場合によっては高性能なノートPCでも実用的に動作するようになっています。導入時には、どの程度の規模のモデルが必要か、業務に合わせて選ぶことが重要です。

Q. RAGを使うには特別な準備が必要ですか?

A. RAGの仕組みを動かすには、社内に存在する文書を検索できるようにインデックスを構築する必要があります。つまり文書を整理し、検索可能な形にしておく準備が不可欠です。ただし一度環境を整えてしまえば、その後は利用者が自然な文章で質問するだけで、モデルが関連する文書を自動で探し出して回答に活かすことができるようになります。

Q. ローカルLLMとクラウドLLMを両方使うことはできますか?

A. はい、可能です。セキュリティの観点で外に出せない情報についてはローカルLLMを使い、公開情報や一般知識についてはクラウドLLMを利用するという組み合わせが現実的です。二つを組み合わせることで、セキュリティと利便性のバランスをとることができます。

Q. 社内に散らばっている古い文書もRAGで活用できますか?

A. 基本的には活用可能です。ただし、古い文書のなかには現在の業務にそぐわない内容や改訂済みの規程が含まれていることがあります。そのため、RAGに取り込む前にどの文書を最新の参照元とするか、整理やタグ付けを行うことが望まれます。情報を整理する手間はかかりますが、その後の検索性や回答の信頼性を高めるためには欠かせない作業です。

Q. 導入したらすぐに業務改善の効果が出るのでしょうか?

A. 効果が表れる速度は環境や準備状況によって異なります。文書の整備がある程度できていれば、導入直後から検索効率の改善などの効果が実感できるでしょう。ただし報告書の自動生成や規程改訂の支援といった高度な活用は、ユーザー教育やシステム調整を重ねながら徐々に効果が出てくるケースが多いです。段階的に導入し、少しずつ範囲を広げていくのが現実的です。

まとめ

ローカルLLMとRAGは、閉鎖環境で大量の文書を扱う業務において極めて有効な道具となります。 従来は情報検索に多くの時間を費やしていた人々が、自然な会話のように質問するだけで必要な知識を得られるようになります。 報告文書の作成や規程改訂、問い合わせ対応、監査準備といった負担の大きな業務が効率化され、知識が属人的に埋もれることもなくなります。 AIを外に出さずに安全に使うという選択肢が存在することは、これまで導入に慎重であった組織にも新たな可能性を開きます。

これからの時代、AIは単なる便利な道具ではなく、知識を探索し活用するためのパートナーとなるでしょう。 その第一歩として、ローカルLLMとRAGの導入は非常に有望な選択肢です。 閉鎖環境で働く人々にとって、情報に振り回される日常から一歩抜け出し、知識を自在に活用できる未来を切り開く手助けとなるはずです。

システム・ワークスはグループ会社の株式会社第一コンピュータサービスと共同して、AI(LLM)の研究をはじめAIにまつわるコンサルティングや実証実験(Poc)のご提案、システムの導入のお手伝いをはじめました。

支払調書・法定調書・謝金システムに強い株式会社システム・ワークスでは、会計パッケージ選定支援、システムコンサルティング、ソフトウェア構築サービス、データセンター運用サービス、ITとビジネスを駆使してお客様のシステムを成功に導くお手伝いをしています。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

まずはシステム・ワークスにきいてみませんか!

ローカルLLMとRAGについてのご相談はこちらから